アルゼンチンの首都ブエノスアイレスを夕方に出たバスは一晩中走り続け、朝早くには北に千キロ近く離れたレスシテンシアの町を通り過ぎた。大陸を走る道は、とにかく真っ直ぐにひたすら伸びる。

日も昇ってすっかり朝があけたころ、やがて信号も場所を示す看板もない交差点でバスは停まり、運転手が「ここだよ」と顎で指す。バスを降りると何台かのバイクタクシーが待っていた。今度はそれにまたがり舗装されていない土道を東へ向かって走る。1時間ほど走って、いったいどれだけ走るのだろうかと不安になってくるころ、バイクはようやく大きな川に面した船着き場に到着した。パラグアイ川だ。パラグアイ川は、ブラジル、ボリビア、パラグアイにまたがる世界最大級の熱帯性湿地パンタナールを通って北から南に流れる大河で、ぼくが出会った場所から少し南でブラジルから流れてくるパラナ川と合流し、最後はラプラタ川となってブエノスアイレスをしたがえて大西洋に流れ込む。

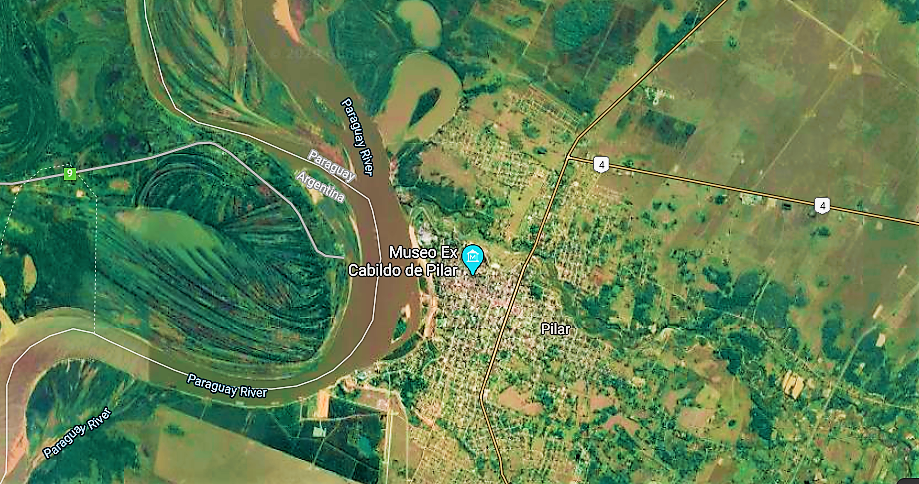

ぼくが到着した船着き場は川の右岸アルゼンチン側にあり、ぼんやりと煙って見える対岸のパラグアイまで川幅は一キロ以上あるだろう。そこにはそれほど大きくない町が広がって見える。あれが目的地ピラールだ。時間はそろそろ10時近くになっただろうか。

アルゼンチン側の出国手続きを受けた後、日に数本しかない渡し船をゆっくりと待つ。同行するのは、果物などの商売の荷物を運ぶ行商人が数人だけだ。ブエノスアイレスの人たちはみな「白人系」だったけれど、ここで出会う人たちは、ラテンアメリカの人たち、つまりインディヘナと呼ばれた先住民の人たち(の女性)とヨーロッパからの侵略者(男性)との混じり合いによって生まれたメスティーソの子孫という顔つきをしている。

やがて来た渡し船に乗り込み、水流豊かな川を渡り、対岸にたどり着いたのはもう昼ごろだったか。一応国境であるから、税関の係員が荷物をチェックする。ところがパスポートに入国スタンプを押す審査官が出勤していないという。行商の人たちはパスポートなしで行き来しているらしく、この辺鄙なルートで入国してくる外国人はめったにいないようだ。それで審査官も気楽に釣りにでかけてしまうのだという。税関の係員から「明日またおいで」といわれ、パスポートチェックなしでぼくは入国をあっさり認められた。

このピラールの町で、ぼくの父は、湿原を農地化する政府間援助(以下、ODA)事業に参加していて、母もそれに同行していた。その両親を訪ねて日本から遠路やってきたというわけだ。船着き場で待っていてくれた母の後をついて歩いていると、道端の小さな市場で、母がなにやらスペイン語を使って野菜を買っていく。おぉ、外国語を話す母を見るのは初めてで、なんか感動する。

平屋ばかりの家々をぬけて通る土通りを歩き、やがて両親の借りている小さな一軒家にたどり着く。意外に広い庭にはマンゴーやアボガドの木が植えられ、そこに咲く花のまわりを小さなハチドリが一羽、忙しそうに飛びまわっている。初めて間近に見るハチドリ、本当にブンブンとハチのような羽音を立てて飛んでいる。緑の光沢模様が日の光を受けてキラキラと光り、息を飲むほどに美しい

町のまわりは見渡す限り真っ平らで、高くなっているのはパラグアイ川の土手だけだ。雨季になると川が増水し、ピラールの町が何ヶ月か陸の孤島になってしまうこともあるのだと聞いた。そんな場所で、排水を効率的に行いながら農地を広げていくのが父たちの仕事だった。そんな父の勤務先は、ぼくには自然豊かな場所という印象が強い。見学に行った試験地では、赤茶けた農地に大きなフクロウが二羽たたずんで、まぶしそうにこちらを眺めていた。車でまわった湿地にはクイナ、サギ、レンカク、ハゲコウ、ウ、トキの仲間がたくさん見られた。ぼくは見ることはなかったけれど、大きなげっ歯類カピバラもたくさん生息していて、水路に穴を掘るので農民には嫌われ者らしい。

コロンブスがアメリカ大陸に到達したころ、今のパラグアイはグアラニーと呼ばれる先住民が多く暮らす土地だった。今でもグアラニーとスペインからの移民との混血の人たちがパラグアイ住民の多数を占める。グアラニー語も彼らの生活語として健在だ。欧州との出会いによって、中南米の多くの先住民が絶滅、あるいはそれに近いダメージを受けたのに対し、グアラニーの人たちがそうならなかったのは、イエズス会がこの地で大きな勢力を保ち、スペイン植民地政府の進めた先住民の奴隷化に対抗したせいだという。

荒れ地の中に直径20メートルほどの丸い池があり、そこでナマズを釣った。針に餌をつけて池の真ん中めがけて放り込み、竿を上げれば20~30センチほどのナマズが食いついている。至極単純な釣りだ。十数匹釣り上げたものを、両親の家でぼくがさばいて、甘辛く蒲焼きにした。食卓につくと、父がいつも昼からアルコールを飲むのだと母の告げ口が始まった。

ピラールの町で過ごした数日間、人づてに頼んで、町に1校ある公立高校を見学させてもらった。上に白いワイシャツ、下は赤茶色のズボンかスカートという制服を着た高校生がいる教室を訪ね、挨拶をすると、学校の英語の先生がスペイン語に通訳してくれた。生徒たちから「日本の高校生の生活は?」と質問を受ける。「朝8時ぐらいに登校して、昼食は学校で食べて午後3時ごろまで授業。それから午後6時過ぎまでクラブ活動」と話すと、通訳の言葉を聞いた生徒たちから「えー!!」と声があがった。彼らは午前中しか授業がないらしい。朝から夕まで、そんなに長い時間、学校にいるのが驚きのようだ。「そんなに長い時間学校にいたら、家族といつ過ごすの?」という声が上がる。週末もクラブ活動で登校することが多かったと伝えると、彼らの「信じられない!」という声はますます大きくなった。

町から離れた小学校も訪ねた。父の車を借りて、自分で運転して通訳なしでアポなし訪問する。未舗装の道を走っていくと、まわりになにもないような原野が広がる場所にぽつんと目的の小さな学校があった。昼過ぎのちょうど下校時刻で、数人の子どもたちが原野の中をあちこちに散らばっていくのが運転席から見える。中には大きな馬の背にまたがっていく子どももいる。道からはわからないけれど、原野の先には子どもたちの家がポツンポツンと散らばっているようだ。

学校は2教室だけの小さなもので、子どもたちは複式学級で学んでいるようだ。小さな庭のような校庭に車を乗り入れると、仕事を終え教室に鍵をかけて帰ろうとする先生が対応してくれた。事前に準備した片言のスペイン語で「学校を見せて」とお願いすると、笑顔で小さな校内に招き入れてくれる。教材教具はそれほど整ってはいないけれど、子どもたちの学び舎特有の暖かなぬくもりある空気が心地よい。

船着き場の国境管理事務所に国境審査官を訪ねても、翌日も、そのまた翌日も不在だった。結局、ピラールを発つ前夜、審査官の自宅まで訪ねていって、ようやくパスポートに入国のスタンプを貰うことができた。

コメント、いただけたらとても嬉しいです