心に強く残る写真 パレスチナ ガザ

数年前にインターネットで見つけた写真が、とても強く印象に残っている。国際ニュースを報道するAFPbbの記事で偶然に見つけた以下の写真だ。

https://www.afpbb.com/articles/-/3191425

パレスチナ自治区ガザ市で2018年9月28日に撮影されたこの写真、車イスに乗った彼の足はヒザ下がないようにも見える。右手に持って振り回しているのは、おそらく投石機だ。口に何かをくわえているようにも見えるけれど、タバコだろうか。くわえタバコで投石機。

後方には、パレスチナの旗を左手に掲げる女性が、右手でピースサインを作っている。燃える火は、彼ら抗議する側が燃やした古タイヤだろう。自分たちを煙に巻きながら、威嚇行為をしているんだ。

記事を読まなくても、ガザの人々がイスラエルに対して抗議の行動を取っているのは間違いない。イスラエルの人が車イスの上からガザに対して投石するなんて、まず絶対にないだろうと思う。

それにしても、車イス上の彼の表情の力強さは、なんだろう。けして筋肉隆々というわけでもないむき出しの上半身の緊張感は、「障害者」が持つ弱さからは遠い強い意志が宿っている。彼が歩行を失ったのがどんな理由によるものなかは、わからない。でも、彼にとって、障害は取るに足らないことのように見えはしないか。障害者だからといって、投石する者に憐憫をかけるようなイスラエル軍ではないことを彼は当然知っている。。裂帛の気合ほとばしるとはこのことか、というようなこの写真から、ぼくはなかなか目を話すことができない。

記事によれば、この日もイスラエル軍の制圧を受けて、パレスチナ側には子どもを含む7名の死亡者が出ている

ヨルダンで出会ったパレスチナの人たち

カンボジアでの仕事を続けながら、ヨルダンの首都アンマンで、ヨルダン理科教員の授業案作りを手伝うという1ヶ月ほどの短期の仕事を2回したことがある。2007(平成19)年ごろのことだったと思う。そのときのことは、9月29日の投稿で書いた(以下から飛べます)

ヨルダンは、イスラエル、シリア、イラク、サウジアラビア、そしてパレスチナ暫定自治区と国境を接している。政情不安なシリアやイラクからの難民も多いけれど、そんな不穏な雰囲気を感じさせることのない首都アンマンは、白い石造りの建物と抜けるような空の青が印象的な、砂漠の中の近代都市だ。

あるとき、アンマン市内を車で移動中「この辺りはパレスチナ難民のキャンプだ」という説明を受けた。しかし、ニュースでよく見るようなテントが並んでいるわけでもないし、貧しい難民という人たちの姿も見られない。そこは市内の他の町並みとそれほど違わない住宅地で、町行く人たちもごくごく普通のアンマン市民に見える。

よくよく注意してみれば、高層の建物はほとんどないし、建っている家々の様相からも、高級住宅地ではけしてない。それでも、いわれなければそこが難民キャンプとはまずわからない。

その場所にパレスチナから難民が流入したのは1948年の〝ナクバ〟――アラビア語で大破局を意味し、イスラエル建国により起こった第一次中東戦争を指す――のときで、最初の難民発生からすでに半世紀以上が経っていた。難民たちは、その多くがすでにヨルダン国籍を持ち、定職につき、それでも自らの生活の場所を今でも難民キャンプと位置づけているのだという。

そしてぼくがさらに驚いたのは、一緒に仕事をしているヨルダン教員たちは、ほぼ全員がパレスチナ難民だったことだ。彼らはまだ幼いころに家族とともにヨルダンに逃げてきたか、両親が逃げてきた後にヨルダンで生まれていた。

幼いころに生まれた土地を追われた経験を持つ教員は、目の前でオレンジの木がシャベルカーになぎ倒されたことをぼくに話してくれた。その語り口は、授業案を検討するときよりもずっと熱っぽく活き活きとしていた。あるいは、彼が話してくれた幼いころの記憶は、これまで何回も聞かされてきた彼の両親や祖父母の記憶なのかもしれなかった。

アンマンとイスラエルにあるエルサレムの町とは、死海から北に伸びるヨルダン渓谷を挟んで、直線距離で70キロメートル――琵琶湖の南北径程度――しか離れていない。でもオレンジの木の記憶を大切にする彼が今行けるのは、アンマンからエルサレムへの途上、車で1時間ほどの距離にある国境までだ。今のところ、彼らが自分の故郷に帰れる見込みはまったくたっていない。最近のイスラエルによるパレスチナへの強行姿勢と弾圧を考えると、むしろ帰還はますます遠のき、絶望的という言葉すら浮かんでくる。

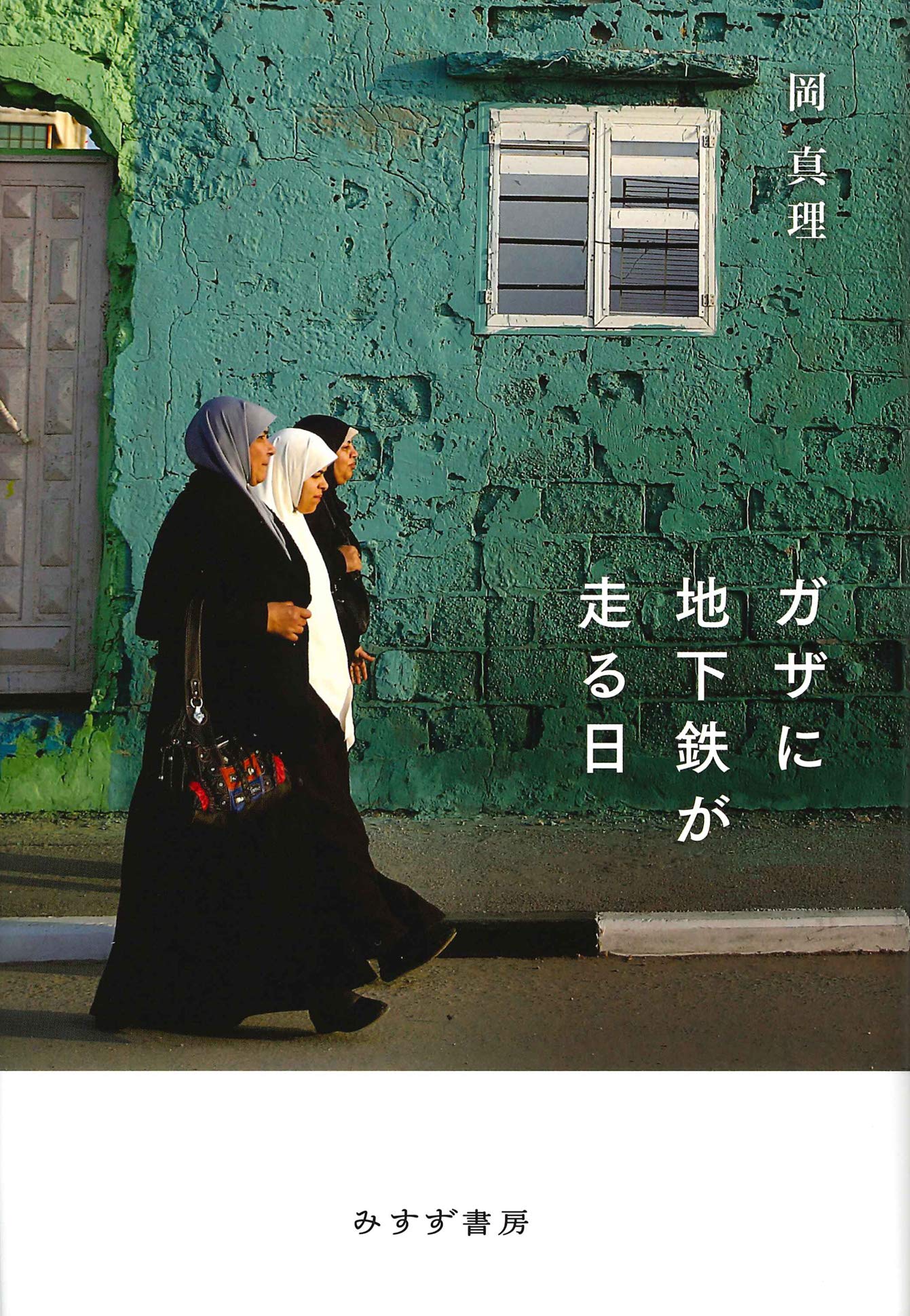

最近のパレスチナの人たちの状況を知るには、岡真理さんの『ガザに地下鉄が走る日』(みすず書房 2018)が力強い本だと思う。特に若い世代のとてつもない閉塞感がひしひしと伝わってきて、読み進むのが辛いほどだ。

つい数日前、香港の素敵な若い人たちへの過酷な有罪判決がニュースになった。そのひとりに周庭(アグネスチョウ)さんがいる。たまたまの縁で、ぼくは周庭さんの東京での講演会に参加したことがあり、それ以来、彼女のことはどうしても気になる。その彼女も、先の判決で10ヶ月の禁固刑となった。24歳の誕生日の前日に判決がくだされたその法廷で、周庭さんは肩を震わせて泣いていたそうだ。

10ヶ月自由を奪われるというのは、いや、1日だって、それはとてつもなく大きなことだと思う。たとえば1日部屋から出ないことがあっても、それは苦しくない。なぜなら、出たければいつだって出ればいいから。出てはいけない部屋に1日いるのとは、大違いだと思う。罪を贖わせるためにのみ、移動の自由を奪うことが許される。周庭さんは、たしかに有罪とされた。でも、ぼくから見れば、彼女は100%罪は犯していない。無罪で禁固刑。痛ましい。

そして、ガザでは社会がまるごと禁固刑、しかも終身刑、そんな状況が続いていることが、岡さんの本を読むとよくわかる。生まれたときから、終身禁固、そんな子どもがきっと今日も生まれている。だから、冒頭の写真のようなことが起こって、なんの不思議もない。

マンサフ

ある日、男性教員の自宅に招かれた。ぼくがマンサフを食べたいといい出したからだ。〝マンサフ〟とは羊肉の炊き込みピラフにヨーグルトソースをかけて食べるこの地域の郷土料理だ。ある平日の午後、コンクリート造りのアパートにあるホスト役の教員宅に、一緒に招かれた教員たちと押しかけた。

残念だったのは、マンサフを作る台所を見ることができなかったことだ。なぜなら、男(かつ異教徒)であるぼくが、髪をおろし普段着で料理をするその家の主婦に近づくのはとても失礼な行為になるから。妻や娘を家族以外の男性の目に触れさせてはいけないというイスラムの教えは、今でも強い規範として生きていた。

できあがったマンサフを台所から客室に運ぶのはその家の主人たる男性教員で、彼の妻や娘たちが私たちの前には姿を見せることはほとんどなかった。もちろん食事もその家に住む男性(幼くても男の子はOK)と客だけでとる。女性は年齢にかかわらず、台所で男性抜きの食事していたのだろう。

マンサフは大皿に盛ったもの皆で囲んで、右手だけで自分の食べる分を小皿にどばっと取るのが流儀だ。ちまちました食べ方をする人などいない。味はヨーグルトソースの油っぽさと酸っぱさに強い癖があった。そこを乗り越えられれば、羊肉とピラフを合わせて美味しくいただける。お酒はもちろんない。食後は濃いアラビアコーヒーが供され、それを何杯もお代わりして飲み、しゃべる。

訪ねた家庭も難民の家だった。家の中には一通りの家具が揃い、ヨルダンの学校での職もある。故郷のパレスチナとアンマンの気候も大きな違いはないはずだ。ヨルダンの国籍もある。それでも彼らは難民と呼ばれることを良しとしている。国連には1949年に設置されたUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)があり、パレスチナ難民への支援を続けている。難民であれば、このUNRWAからの支援、子どもたちの学費・医療や難民キャンプ内のインフラ整備等、が受けられる。だから難民であることの利点があるから、彼らが難民でい続けるという声もある。たとえそういう面があったとしよう。それでも、あと何世代経ったら、彼らは難民ではなくなるのだろう。世界史に学べば、パレスチナ難民を生み出したイスラエル建国の起源は二千年前に遡る。棄民の望郷の記憶はそれだけ強いものなのか。

ぼくにとってのパレスチナ 行きそびれた場所

我が朋友S氏と知り合ったのも、この2007年のヨルダンでの仕事が縁だった。病に倒れた彼の代理として、ぼくにヨルダンの仕事が回ってきたんだ。

そして、すっかり回復したS氏とは、その後カンボジアで2008年から、さらに2013年からはルワンダで一緒に仕事をし、互いに気心のしれた信頼できる仲間となった。

ルワンダで働いているとき、S氏から「村山さ―ん、ルワンダ終わったら、パレスチナってどう?」と告げられたことがある。ぼくの答えはもちろん「いいですねー」だった。もちろん、その段階ではまだ何も決まっていない。そもそも現在のODAプロジェクト、特に教育セクターでは、コンサルタント契約で実施することが多くなっている。つまり、プロジェクトに関わるためには、コンサルタント会社間の競争はつきもので、関わりたくても関われるかどうかはわからない。あくまで、「もし」が何個も積み重なるという前提での話だった。

でも、パレスチナ、やりがいのある場所だなぁと思っていた。関われたらいいなぁ、と。カンボジア、ルワンダときて、次がパレスチナ? 現代史の中でトピックとなる場所で教育の質向上に関われるなんて、オシッコがちびるほどの喜びじゃないか。

残念なことに、その後、ぼくはルワンダで事故にあい、車イス者となりODAの前線からは撤退することになってしまった。ルワンダのプロジェクトは昨年修了したけれど、S氏も、パレスチナにはかかわっていない。まぁ、人生とはそういうものだ。

ぼくがヨルダンで出会ったパレスチナ難民兼ヨルダンの学校教育の理科の先生たち。彼らの多くはガザではなくて、ヨルダン川西岸と呼ばれる、以前はヨルダンが領土としていた土地でくらしていた人たちだった。彼らの帰還より一足先に、彼らの故郷に足を運んでみたかったなぁと、今でもちょっと残念に思っている。パレスチナは、ぼくには、あったかもしれない未来のひとつなんだ。だから、いつも、とても、気になる。

コメント、いただけたらとても嬉しいです