「戦争反対」じゃダメだ、「侵略戦争反対」が正しい、と書いた本多勝一さん

ベトナム戦争を長期に取材した本多勝一が書いていたことに、「戦争反対」という表現ではダメだということがありました。すごく単純に書いてしまえば、植民地支配に対抗して闘うのも否定するのか?という問いかけでした。

ベトナム戦争の例でいえば、ベトナムがフランスの植民地支配から脱する独立戦争がまずありました。「戦争反対」であれば、ベトナムもフランスも喧嘩両成敗になってしまう。

その後、東西冷戦という世界情勢の元、ベトナムは北と南に分かれて独立を果たしました。その際には、近い将来に両国で統一選挙を実施する約束があった。それを一方的に反故にしたのが、米国の支援を受けた南ベトナム政府でした。そして、「北ベトナムがまず攻めてきた」という米国の嘘(トンキン湾事件)をきっかけに南北ベトナム間での戦争が始まる。南ベトナムへの軍事支援として米国軍も加わる。それは歴史的にみれば、米国の侵略戦争でした。北ベトナムは一度も米国本土を攻撃したことはないのです。米国軍の爆撃は、北ベトナムだけでなくカンボジアやラオスにも及びました。

「戦争反対」では、ベトナム戦争の米国の侵略性が隠されてしまうと本多は書いたのです。「侵略戦争反対」と言わなくてはいけない、と彼は書きました。その視点から、彼は日中太平洋戦争を振り返り、日本軍の中国やアジア太平洋への進出は明らかな侵略戦争だったと評しました。いっぽうで日本と米国(や英国)との戦争は、侵略者同士のケンカと喝破したのです。

世界各地で起こり続けている紛争も、あまり簡単に「戦争反対!」でくくってはダメだということはわかります。一体どちらが侵略者で、どちらが自衛する側なのか?

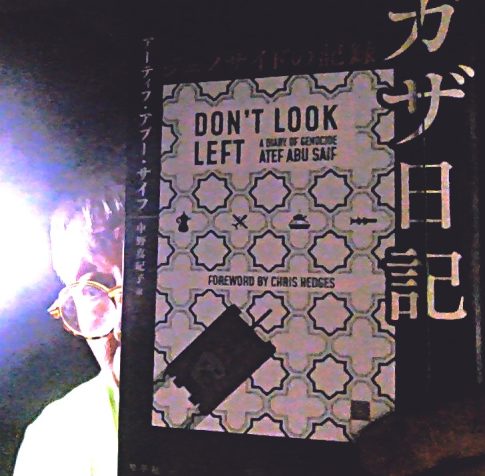

例えば、イスラエルとパレスチナ。ほぼ2年間続いたガザでの大量虐殺も、イスラエル側は2023年10月7日のパレスチナ抵抗組織によるイスラエルへの大規模侵攻の自衛行動としています。実際、多くのイスラエル市民がそう考えているみたい。けれどもパレスチナ側からすれば、2023年10月7日のイスラエルへの攻撃は、英国の統治時代と1948年イスラエル建国から続く植民地支配への反抗闘争という連続線の上の一点。イスラエルがパレスチナ殲滅を目指して圧力を強める限り、この連続線を絶やすいわれはパレスチナ側にはあり得ない。

それを「ガザでの大量虐殺を実施したイスラエル政府も悪いけれど、イスラエルに攻め込み市民を人質にしたパレスチナ側も良くない」と「戦争反対」的喧嘩両成敗の理屈で語っていいのかどうか。それでは、イスラエルの侵略性を見誤ってしまうのではないだろうか。そんな風に私は考えているのです。

どっちもどっちじゃないの? の“加害性”

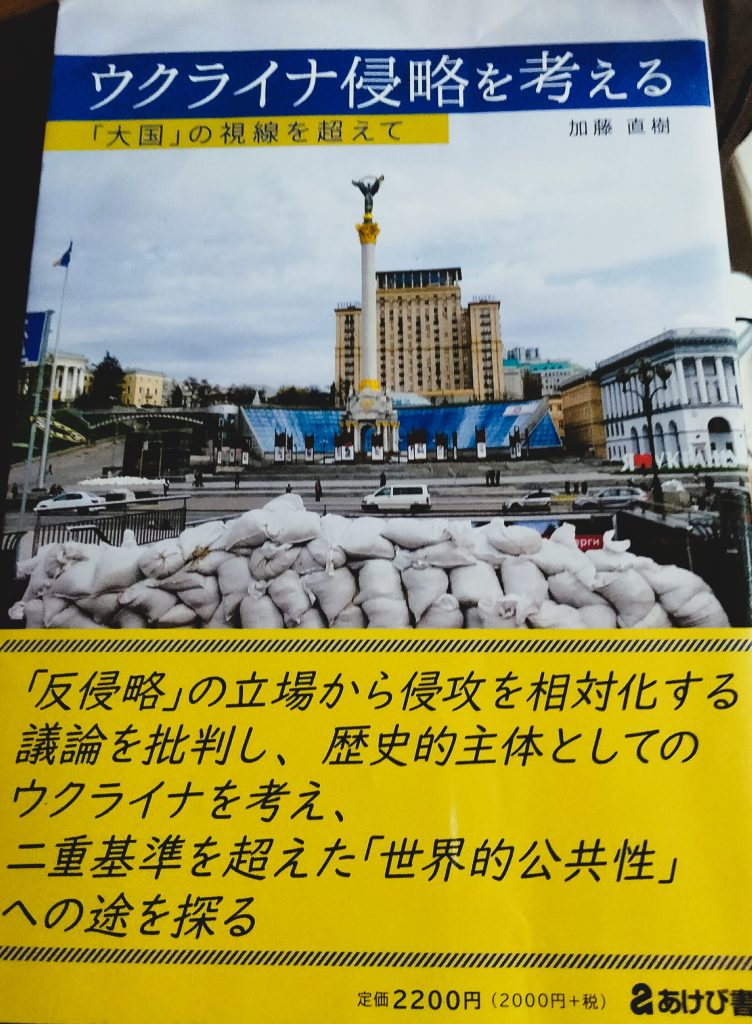

さて、最近読んだ本。『ウクライナ侵略を考える 「大国」の視線を越えて』(加藤直樹著 あけび書房 2024年3月)。

楽しい読書ではありませんでした。歯を食いしばって読む、というような読書で、読み進むのにどうしたって難儀したのです。

この本、ものすごく端折って書いてしまうと、「ロシアとウクライナとの戦争は、【戦争反対】的に語られる傾向が強く、それはロシアの侵略性を擁護することになっている」、つまり「ウクライナ戦争はロシアによる侵略戦争である」という主張をていねいに重ねていくという内容でした。

ロシアも悪いけれど、米国や欧州の支援を受けて戦っているウクライナもなぁという気分。はい、私自身も持っていました。ウクライナ政府の大統領を「なんか胡散臭いなぁ」という気分で見ていました。ウクライナを支援する米国の軍事産業が背景にはあって、つまりは米露の軍事産業を潤しているのがウクライナ戦争の実態なんじゃないかと私は考えていたのです。

その結果、このブログでイスラエル軍によるパレスチナでの虐殺のことは何度も書きましたけれど、ウクライナ戦争のことはほとんど書くことはなかった。どこか、喧嘩両成敗的な見方でウクライナ戦争を見ていたのでした。

そんな見方を強く叱られてしまった。喧嘩両成敗的な理解では、ウクライナ側で大国支配に対抗している人たちの思いを見誤ることになる。中立に位置するつもりで、それはどうしたって加害する側を利することになる。たとえば「虐められる側にも問題がある」という奴。こういう「加害者」の責任を“相対化”してしまう論理。『ウクライナ侵略を考える』を読んで私は頭ポリポリだったのです。

喧嘩両成敗の罠? 大国と小国の紛争ならば? 判断はけして簡単ではないけれど。

紛争が起こったとき、ついつい「喧嘩両成敗」的思考が働いてしまうこと、私には最近もあったのです。タイとカンボジアの国境紛争のことです。

「今回の紛争は、100%タイに非があります。2008年の国際司法裁判所の判決で定められた国境を,一方的に超えてきたのですから」

とSNSに投稿した知人に、私は以下のようなコメントを返したのです。

「100%タイが悪いというのは、やっぱり違うと思います。このレベルの紛争で、片方が100%悪いということはほとんどないんじゃないでしょうか。5分5分とは言えないまでも、タイ政府もカンボジア政府も紛争を起こしした意図と戦略がそれぞれにある」

実際、タイとカンボジアの紛争に関していえば、私は未だにタイ側の侵略戦争だと判断できないままでいます。国際司法裁判所の判断があったとしても、それだけでタイを責めきれない。カンボジアが先に突っかけた? そんな情報もないわけではない。

それでも、タイとカンボジアの国力の差、軍事力の差を考えると、タイが大国でカンボジアが小国という構図は確かにあります。大国と小国の紛争ならば、必ず大国に非があるのだろうか?

たとえば、1979年に起こったベトナム軍によるカンボジア侵攻はどうだったのか? ベトナム軍がポルポト政権を倒してプノンペンに樹立した新政権(ヘンサムリン政権、この政府の若き外務大臣が後に長期政権を担うフンセン首相でした)成立後、西側諸国と中国は足並みをそろえてベトナムを非難しました。新しいプノンペン政権をベトナムの傀儡政府とみなした。国連では、ポルポト派がカンボジア国の代表の席に座り続けたのです(このときポルポト派側を擁護する国連での演説を最初にしたのが日本国代表だったのは、今でも日本国外務省の黒歴史だと聞いたことがあります)。

あのときも、国力や軍事力を比較すれば、ベトナムが大国でカンボジアが小国でした。けれども、ベトナム軍が越境してカンボジアに攻め込む前に何度も小さな越境を繰り返してベトナムに被害を与えていたのはポルポト軍側だった。あのときベトナム軍がポルポト派を攻撃しなかったら、カンボジア国内でのポルポト政府の圧政による犠牲者はもっと増えていたことは確実だったでしょう(当時、ベトナム軍のポルポト政権への懲罰を目的とした越境攻撃はメコン川東岸だけをターゲットとしていてプノンペンまでの侵攻は計画していなかったけれど、ポルポト派が自壊してプノンペンを逃げ出したという分析もあります)。

この紛争後、10年間ベトナム軍はカンボジアに駐留しました。ヘンサムリン政権は確かにベトナムの傀儡政権だった。西側諸国と中国がこぞって支援しタイ国境沿いで勢力を保ったポルポト派らの反ヘンサムリン政権勢力に、ベトナム(さらにその背後にいたソ連)の支援なしで変マムリン政権がと対峙することは難しかったでしょう。

1979年の紛争は大国ベトナムによる小国カンボジアへの侵略で、ベトナムのカンボジア侵攻は非難されるべきことだったのか? 西側諸国からの支援がまったくなかったカンボジアがどうやって80年代に社会的再生の道を歩んだのかを振り返って考えるとき、「ベトナムがカンボジアを侵略した」という答えを出すことは私にはできないままなのです。

まさに状況をどう理解して、侵略される人たちの側に寄りそえるか?そんなリタラシーが試されているのです。本多の言葉を借りれば「殺される側」に立ちたい。だから「殺すな」であって、それは侵略する側(「殺す側」)を擁護することではないはず。ですから、「殺すな」が喧嘩両成敗の罠にはまってはダメだ。

でも現実を前に、「殺される側」と「殺す側」の境界線はときに曖昧です。

タイとカンボジアの紛争にしても、国名を挙げてどちらが「殺す側」でどちらが「殺される側」なのか判断するのは、未だに私はできない。大国・小国という事実だけではなにかが隠蔽されていくような気がしてしまうのです。

だとしても……、私は「5分5分とは言えないまでも、タイ政府もカンボジア政府も紛争を起こしした意図と戦略がそれぞれにある」と書いたのです。この表現では、もうどうしようもなく喧嘩両成敗の罠にはまっていると今は反省するのです。「イスラエル側にも、ハマース側にも、それぞれの意図と戦略がある」、「ロシア側にも、ウクライナ側にも、それぞれの意図と戦略がある」。そりゃそーだよ、そんなこと当たり前じゃないか! この表現を続ける限り、侵略する側のイスラエル政府やロシア政府の犯罪性を理解することはできないじゃない、ねぇ。

“愛国”は「殺される側」を分断する罠だ

それほど前でなく、私はこのブログでカンボジアの友人たちに向けて手紙を書きました。その中で私が伝えたかったことは、今回のタイとカンボジアとの国境紛争によって虐げられているのは、紛争に巻き込まれて被害を被る住民たちで、それは両国に存在しているということでした。

両軍が発射するミサイル等の兵器の犠牲者になる市井の庶民が「殺される側」なのです。タイ軍の攻撃を恐れ避難民となったカンボジア側の国境近くの住民たち、あるいはカンボジア軍のミサイルで破壊されたコンビニエンスストアにたまたまいたことで犠牲になったタイの人たちこそが、「殺される側」です。そして、ミサイルを発射し、ドローン攻撃を繰り返し、地雷を埋める(あるいは放置する)両国の軍こそが「殺す側」ではないのか?

そうやって考えてみると、「国」とか「国籍」とかが、本当の「殺す側」と「殺される側」の関係を曖昧にしているように思えてならないのです。タイ国に寄りそえば道を歩くカンボジアからの労働者に暴行するし、カンボジア国側に立つならタイと名のつくモノならなんでもアンチの対象になる。けれども、それは「国家」に取り込まれた者がとる姿勢だと私は思うのです。

望ましい理想的な展開は、タイの人であろうとカンボジアの人であろうと「殺される側」の人たちが共に手をつなぐこと。協力して「殺す側」に抗議すること。この「殺す側」とは、軍であり、軍を動かす指導者たちであり、もっと広く言えば兵器産業の繁栄で儲けている人たち。

プノンペン中心地からつい最近閉鎖されたポーチェントン国際空港に向かうロシアン通りを行くと、最初の立体交差を過ぎたすぐ先、右手に国立工科大学があるあたりにとても大きな看板の中で現首相が軍服で敬礼しています。そこには「我々政府と軍を信頼してください」という主旨がカンボジア語で書かれています。私がこの前の段落で書いた理屈で言えば、この看板こそが「罠」です。「殺す側」が広く「殺される側」に信頼を呼びかけている。この罠にはまれば、国境の向こう側で同様に「殺される側」にいる人たちと、国境のこちら側の殺される人たちはけっして手を結ぶことはできなくなる。愛国は、虐げられる人たちを分断する装置です。

そして、同様の罠はタイ側にもあちこちで仕掛けられているはずです。

そして、この“愛国”の罠は世界中に張り巡らされています。油断していると、どんな人でも知らず知らずにからめとられてしまうよね。

と書いていったん休憩。今、タイトルに「前編(多分だけれど)」を書き加えました。

後編は次回になるのか、ならないのか? 多分、少し時間が必要だと思ふ。エネルギーを溜めて、また近々書けるとよいな、知らんけど。いや、知らんけどってことはないです。書きます。

後編予告。明らかな侵略戦争に抗して“祖国”のために兵器を取り戦う兵士と、「殺すな」と、両者の関係をどう考えればいいのか? 乞うご期待、なのか?

コメント、いただけたらとても嬉しいです