昨日はありがとうございました。

カンボジアで活躍中のJOCVの皆さま、招待状を下ったJICAカンボジア事務所の皆さま

昨日(10月13日)は、楽しい時間をありがとうございました。

お偉い方々の話はさておき、JOCVの皆さまの活動の様子、特にカウンターパートと一緒だった発表はとてもありがたい時間でした。楽しく拝見しました。お疲れ様でした。

私の自己紹介を少し。

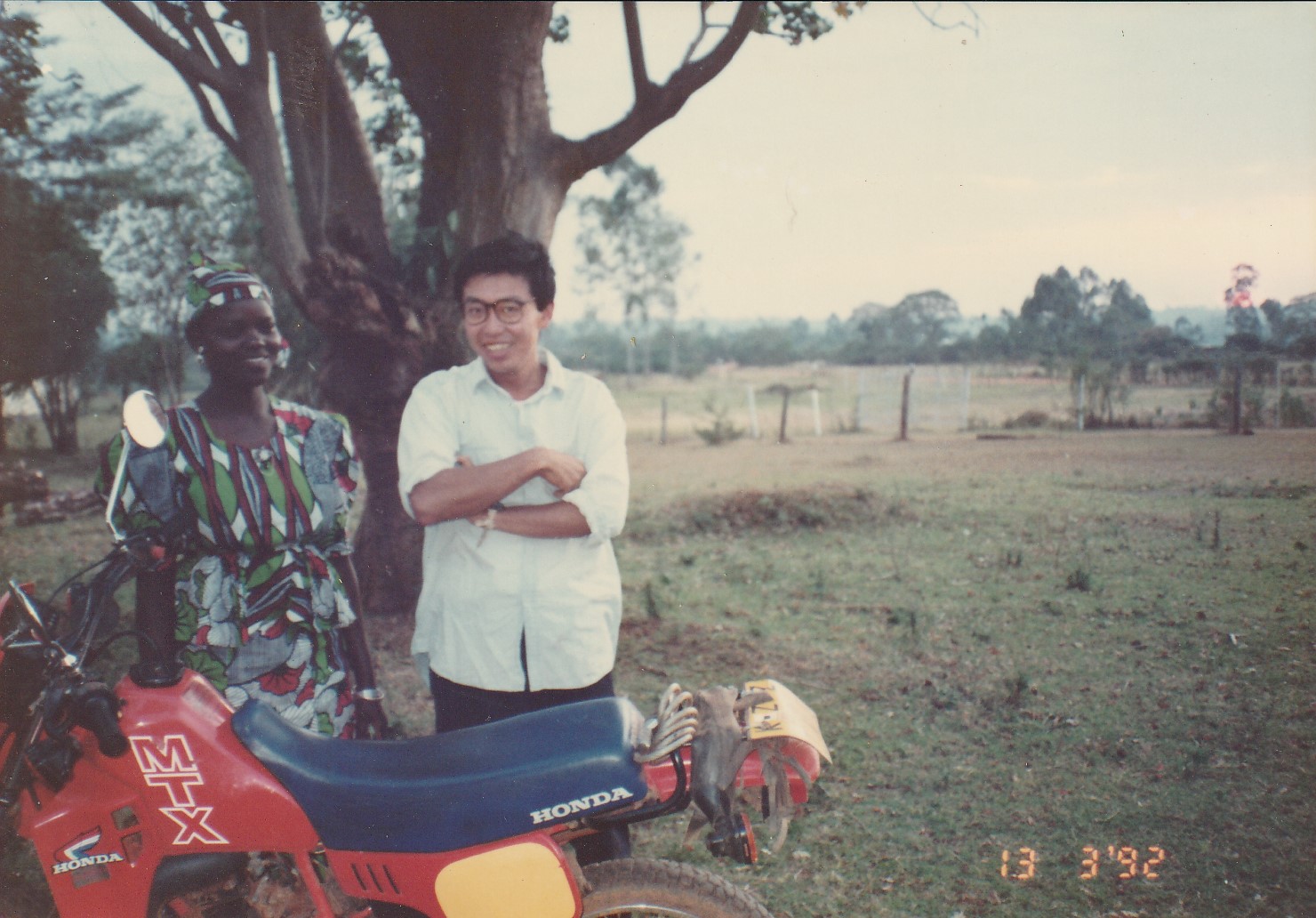

私もJOCVのOBです。平成2(1990)年度2次隊ケニア理数科教師でした。26才で赴任し、2年間です。日本にもどり社会復帰に大失敗、国際開発系の大学院に逃げ込み、その後国際協力の分野、多くがODAの教育関連支援の仕事をしてきました。

ケニア(JOCV 1990~92)、フィリピン(1997~2000)、カンボジア(2002~2012)、ルワンダ(2012~2014)が長めにかかわったところで、短期の仕事だと他いくつか。2014年にルワンダで学校教育の質改善プロジェクトにかかわっている際、研修の帰り道に乗っていた車が谷に落ちて背骨が折れてしまって、その後は車イス者としてゆるゆるとやっています。

パートナーがカンボジアの方なので、2019年に日本での治療リハビリ生活から脱出しプノンペンに復帰、今はプノンペンときどき東京で暮らしています。2022~2024年度の3年間には、コンポントム小学校教員養成校(コンポントムPTTC)での小さな草の根教育支援にもかかわっていました。コロナ禍後にはインターネットで会議が可能になり、車イス者としてはとっても助かっているのでした。

そんなこんなで、ゆるゆるやっていたら、JOCV60年式典にお邪魔する機会をもらってしまったというわけです。

JOCV後の仕事、フィリピンでも、カンボジアでも、ルワンダでも、それぞれ当時のJOCV、特に教育関連、その多くが理数科教師隊員の方々にとってもお世話になりました。フィリピンやカンボジアで関わったプロジェクトは、少なからずの支援をJOCVの方々と協力して進めたのです。

特にカンボジアでのSTEPSAM2(理科教育改善計画プロジェクト 2008~2012 技術移転型プロジェクト)では、JOCV理数科隊員の要請書に、プロジェクトの協働を明記してもらったりしたのです(プロ技とJOCVの協働が明記されるというのは、当時はなかなか珍しいことでした)。STEPSAM2実施中の4年間には、全国のRTTC(中学校教員養成校)6校、PTTC(小学校教員養成校)18校のうち半数近くにJOCV理数科隊員が派遣されていて、プノンペンでの研修に皆さんがCPと一緒に参加してくれ、それはそれはにぎやかなものでした。

そんなことを思い出しながら、昨日の皆さまのプレゼンテーションを見ていたのです。

技術知識は伝わる、でも、でも……

今回、式典に参加して帰路の道々に改めて考えたのは、技術は伝えられるのだけれど……、ということでした。

小学校で進みつつある体育教育、幼稚園でのお絵かきや歌や踊りといった情操教育、病院での衛生や医療の治術知識、初等教育での音楽・美術といったカンボジアには新しい科目の導入、あるいは保険・健康への意識改革、中等教育で進むITCの技術知識……。いずれもカンボジアにとってはここ数年盛り上がりつつある新たなチャレンジです。そして皆さまがそれぞれの活動場所で、奮闘している。その意気や良し、です。

そして、当然皆さまがぶち当たっているだろうこと、それが「技術知識は伝えられるけど……」なんだろうと想像したのです。

体育のさまざまな活動。マット運動や、球技や、体操や。それらを現職の先生方自身のほとんどが体験していない。だから、先生たちにとってJOCVから伝えられるさまざまな手法はとても新鮮で、おそらく皆さんが離任後もそれらの手法が活かされるだろう。

けれども、何かが足りない。それは野暮ったい言い方をすれば、「心」が足りないような気分なんじゃないだろうか? なぜ様々な体育活動が学校教育の中で必要なのか。なぜ情操教育を取り入れたいのか。そのあたりが、こちらの心持ちとなんかずれていく。そんなことを感じている方が、きっとおられるに違いないのです。

病院での衛生知識であれば、比較的「なぜそれを取り入れるのか」の実感は移転しやすいかもしれない。だって、患者さんの安全には不可欠だから。けれども、そこでさえ、患者さん中心の価値観が育っていないのじゃないか? ICT知識を身につけて、さて、その後どうする? 実際にカンボジア社会でその知識技術を活かして生活していく選択肢がどれだけあるのか。

どんなに小さな技術移転でも、それらはすべてその社会全体の変容なしにはこちらが思っているようには伝わらない。人々の価値観、人生観、人間観、子ども観、教育観……、それらが大きく変容するなんてことは、簡単には起こらない。起こらないけれども、現実問題として、他所の社会からわざわざお節介にも支援者としてやって来た者は、その社会の中で右往左往し、試行錯誤し、悲喜こもごも、それはもう逃げられない。じわじわとやるしかない。

自分のやっていることが本当にカンボジアの人たちの役に立ち、幸せにつながっているのか?それはどこか、相手にお任せするしかない、賭けなのです。ほんと、相手次第。

そして、それがJOCVの醍醐味だろう。2年間かけてじたばたできる。そこが素晴らしいと思うのです。偉そうにすいません。

成果が出るのは今じゃなくていいんじゃない⤴

昨日のJICA理事長や日本大使館大使のお言葉の中では、昨今の日本の社会情勢からODA云々、説明責任、成果を見える化する、というようなことがちらりと語られました。うん、それは解る。

けれども、JOCVの一OBとして無責任な立場からは、成果なんか無理無理と言ってしまってみたい。調整員の皆さまだって、口にだしては言えないけれど(言っているかもしれませんが!)、成果をそれほど気にされてはいないと妄想するのです。先に書いたように、皆さんがやっていることは社会の変化なしにはけして達成しきれるものでもない(それはJOCV活動に限らず、すべての途上国への技術協力支援に言えることでもあります)。

もちろん、報告書等には便宜的に「成果」云々、もしかして数値化も、なんてことを意識されるのはあっていい。けれども、ぶっちゃけで言えば、そんなの本質的にはどうでもいいことです。JOCVは、支援するといいつつ、実はあなたがもらうことのほうが多い。カンボジア社会から、カンボジアの人たちから、あなたが何かを得る場だろうと信じるのです。だからぜひこの機会に、じゃんじゃかじゃんじゃかともらっちゃってくださいませな。

そして、ようは2年間の活動後がいよいよ本番じゃないのか? もらったものを、どう世界に還元するか。もちろん、個人の手の届く範囲は限られていますから、世界っていったって、それはそんなに大きな範囲にはおよばない。けれども、日本に戻られてからの日々がいよいよ成果につながっていくのだろうと思います。

私自身もケニアでの2年間でたくさんもらいました。それを「技術移転」という意味で返し始めることができるまで、ずいぶん時間がかかりました。ケニア後に働いたフィリピンでの4年間も、どちらかと言えばもらうことの方が多かった。ケニアから帰って15年以上がたち、自分が40代半ば過ぎごろになってカンボジアで働いているころに、ようやく少し収支よりも支出が増えたかな、つまりもらったものを返し始めることができてきたかな、と思えたように思い出します(それはあまりに遅すぎるという声もあるかもしれませんけれど、でも実際そんなもんじゃないのかなぁ)。

もちろん、それはケニアに返したわけではありません。でも、それはそれで良いのだと思っています。もらったバトンをどう次に伝えるかは、もう十人十色、それでいい。あるいは以前ならシニア隊員と呼ばれた現在私と同世代の方々は、15年なんか待ってたら死んじゃうよ、ってこともあるかもしれない。それはそれ、シニアなりの世界への豊かな返還の仕方があるだろうと思うのです。これまでの人生を、あらたに振り返り次につながるエネルギーを得た、そういうJOCV活動だったら素敵ですよねぇ。

どうぞ皆様のカンボジアでの日々が、豊かであることを祈ります。どうぞじたばたもがいてみてください。そして、とにかく元気で任期を終えてください。無事に、派遣前以上に元気になって帰る。それがJOCVに一番大事なこと私は理解しています。ますますのご活躍を。

そして、調整員はじめJICA事務所の皆さまも、どうぞお元気で。

ではでは、またまた。

村山哲也@プノンペン

以下蛇足でいくつか。

その1:ブログでJOCVの皆さまにアッピールしたいページ、ふたつ選んでみました。読んでみるかという酔狂な方がおられたら嬉しいです。

わたしは 5万7000分の1 です。 青年海外協力隊60周年だそうで、ちょい思い出を書きました。 – 越境、ひっきりなし

海外開発支援での「価値観の押しつけ」はダメ? 無色透明はありえないという話。(追記込みの再掲) – 越境、ひっきりなし

その2: ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ むらやま/てつや។、だろうと思うのです。クメール語なら、特に。 つまり、ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ てつや/むらやま។ 、は、あまりに欧米言語中心主義ではないか? ちなみに、私はケニア時代からずっと姓(ファミリーネーム)で通してきてしまったので、カンボジアでもខ្ញុំឈ្មោះ むらやま។ でおしまい。 今から思えば、最初っから名(ギブンネーム)で通せばよかったかもなぁと思うこともあります。でもテツヤのツは、多くの言語で発音しにくいしなぁ。ちなみに英語でもMURAYAMA Tetsuyaと姓名で語る人、増えていると思います。毛沢東はSyantonn MAOにはしないし、ホーチミンもChiming Hoにはしないっすよ。

その3:大使が日本でのODAに向けての厳しい視線云々の流れの中で、「ODA、さらにはJOCVの継続のためには、カンボジアの皆さんの熱いご支援とご理解を」という主旨のお言葉がありました。それはさぁ、どうしたって微笑みつつ、私はウ~ムとなりました。だって、JOCVは一応支援に来ているわけですよね。理想は、すべての途上国でJOCVはもう必要ありません、なんじゃない? JOCV継続、あるいはODA継続が目的化しちゃうのは、遠方を見通す心構えとしてはダメじゃん? でも国際開発支援協力はすでに大きな産業なんだよね。だから、その産業が途絶えると、多くの失業者が生まれる。だから継続が目的化してしまう。やっぱりウ~ムと考え込む。私もその一人だったわけですけれど。

その4:理事長も大使も、冒頭にタイとの国境紛争での被害者への追悼の言葉がありました。うん、素晴らしい、ありがとうございます。で。もしさ、加えて「ガザや、ウクライナや、スーダンや、ミャンマーや、世界の紛争地での被害者の方々への追悼」ってのがあったら、やっぱりまずいのかな。そういう大きなことに目を向ける機会をちょっぴり作ってくれたら、私は嬉しかったなぁと思いました。

書き過ぎ、ご容赦。

コメント、いただけたらとても嬉しいです