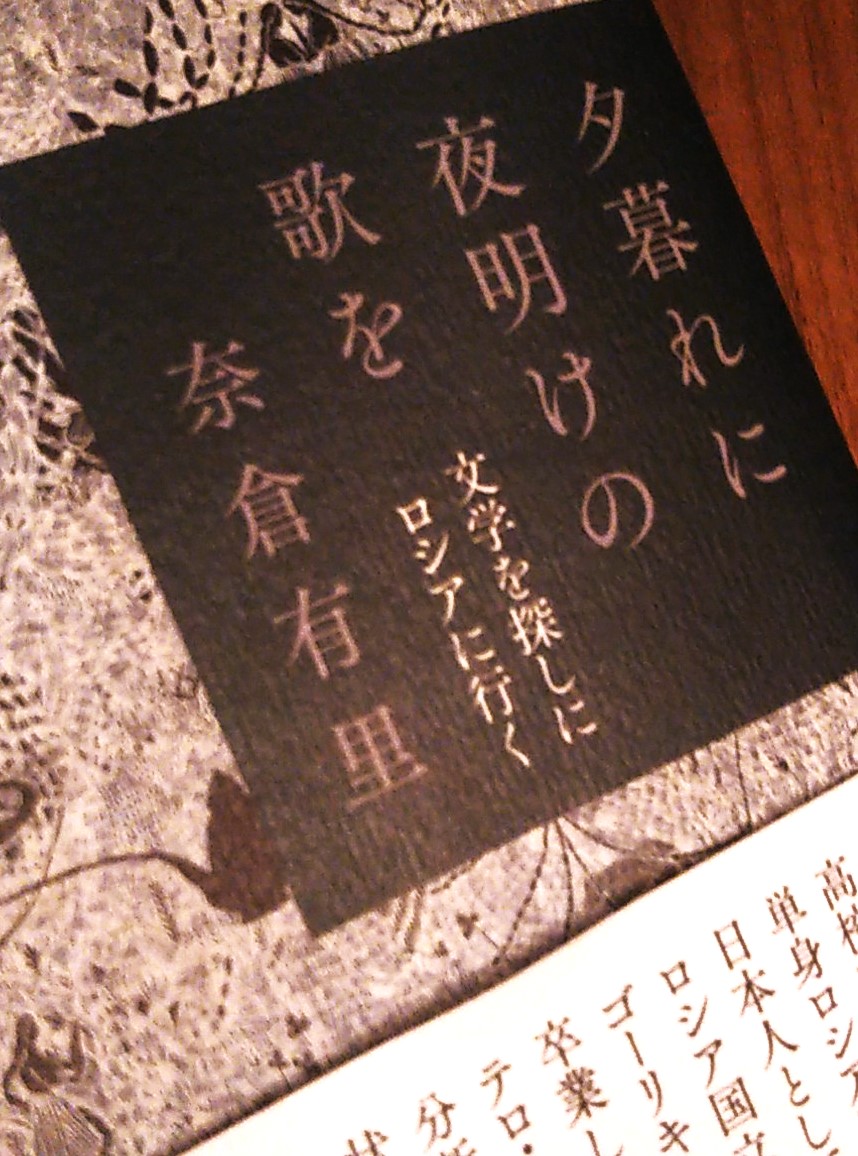

奈倉有里著『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』(イースト・プレス 2021)、なぜこの本を購入したのか、まったく覚えていない。たしかに私自身がポチッとしているのだけれど。積んである本からたまたま取り出して読んでみる。

1982(昭和57)年生まれの著者の実体験、ロシア文学を学びに2002年から2008年までをすごしたサンクトペテルブルグとモスクワでの留学生活の日々のことを基軸にして書かれている。最初は単なる留学記かと思っているうちに、著者の力量はこちらの思惑を超えて時間を行きつ戻りつし、後半には2022年のウクライナ戦争につながるロシアによるクリミア統合(2014年)も大きなテーマとして浮かび上がる。

この本は、とても良いよ。

良い本を読んでいると、読書の合間に本の内容とは直接はつながらない様々な思いが脳内を巡るものです。『夕暮れに夜明けの歌を』というこの本もそうでした。

ロシアかぁ。ロシアね。

私にとってのロシア

ロシア、あるいは旧ソ連とはほとんど縁なく生きてきました。

幼いころ、たまに母が作ってくれたピロシキ(母のそれは挽肉や玉ねぎ、春雨などが入った具を包んだ揚げパンだった)は好物で、それはロシア料理であるという認識もあったはず。

一時期に労働組合の仕事をしていた父は、私が小学生低学年のころに横浜から船に乗ってウラジオストックに向かい、さらにはシベリア鉄道を使ってモスクワまで旅をしています。詳細は知らないけれど、旧ソ連が招待した何かのプログラムだったはず。その際に母が買い込んだ市販の一回分ずつ小分けされた洗剤の袋の束がなぜか記憶に鮮明です。父が横浜から発つ日、私は熱を出して見送りにいけず、大きな船が出ていく際の紙テープを岸壁で自分で持つことができずにとても悔しかったこと、そんなことも覚えています。ま、こんな思い出の中にソ連・ロシアという名前は出てくるけれど、実はロシアとはほとんど関係ないよね。

大韓航空のジャンボジェットが領空侵犯でサハリン沖でソ連機に撃墜されたのは、今調べたら1983(昭和58年)、私は19歳のときです。乗員乗客あわせて269名全員が亡くなっている。ひどい虐殺事件です。けれど事件の詳細は、今でも私はよくわからないまま。1945(昭和20)年の第二次大戦終了後から始まった東西冷戦という言葉が、まだ力強かった時代の一コマです。

私にとってロシアをより強く印象付けているのは、映画『レッズ(Reds)』です。1981年製作の映画ですけれど、私が見たのは1991年、ケニアのナイロビにあった青年海外協力隊ドミトリーにあったVHSで、です。米国の俳優ウォーレンベイティの監督主演で、1917年のロシア革命を記録した米人ジャーナリストであるジョンリードの後半生を描いているこの映画。ベイティもいいけれど、この映画は私にはダイアンキートン、リードの恋人そして妻であったルイーズブライアント役、が忘れ難い。この映画でダイアンキートンに恋に落ちました。

今思い出しても素晴らしいのが、長い映画の終わり近く、革命に身を投じ、しかし革命の非人間性を目の当たりとして衰弱していくリードと、リードを追って米国からロシアに密入国したルイーズのモスクワ駅での再会のシーン。ナイロビのドミトリーで、私は何度もこのシーンを繰り返して見たものです。インターナショナルという歌を知ったのも、多分この映画で。だから、その後ミュージカルの『ミス・サイゴン』や映画のダイハード2で、このインターナショナルがおどろおどろしい“悪者”を示す際に使われたりすると、なにかイヤーな気がしたものです。今でもインターナショナルという歌は私にとっては、Redsでの労働者の団結の歌であり、ソウルフラワーユニオンの中川敬が朗々かつ賑やかに歌うもの(アルバム “Levelers Ching Dong” などに収録)だし、イタリアのピアニストであるミラバッシ(Giovanni Mirabassi)が奏でるL’Internationale(アルバム“Adelante”収録)の哀愁も含んだ美しいメロディを持つ曲なのです。

ロシアに初めて直接触れたのは、1993年5月。1992年12月にケニアから2年ぶりに日本に帰国した私は、まだ半年もたたないうちに一度ケニアを10日間ほど再訪しました。その際に使ったのが、成田→モスクワ→ナイロビ という航路のアエロフロートです。安かったから。ペレストロイカ(の失敗によって)もたらされたソ連邦の解体直後のことでした。

成田から乗り込んだボーイング社製のジャンボジェットは、「アエロフロートの飛行士は世界一優秀」という噂にたがわぬ安定した急旋回を繰り返してモスクワ近郊の空港に着陸しました。そこでのトランジットは確か12時間以上あったはずで、お金のなかった私は、ロシアに入国することなく空港内でその長い時間を過ごしました。

アエロフロート社からは、トランジットの間に空港食堂で使える食券が2~3枚支給されました。その食券をつかって食べた食事は、ほんとうに貧しいものだったのです。固いパンに具のほとんど入っていない薄っぺらい味のスープのみ。噂には聞いていたけれど、ロシアにはどうやら本当に物資がないのだと思わせてくれる内容でした。

空港から見える景色は、四方八方がどこまでも続く真っ平らな大地で、遠くに見える木々が5月の陽光にゆらゆらと揺れていました。

空港内には私と同じようなトランジット者が床にごろごろと転がっていました。そのほとんどがアジア系のようで、中にはもう何日こうしているのだろうというくたびれた雰囲気を醸し出す家族連れもいました。私も彼らに交じって、床に寝っ転がって長いトランジットをやり過ごしたはずです。

モスクワからナイロビに向かう便はすいていて、私は後部の客席一列分を独占して横になることもできました。便はナイロビの前に途中2か所(地中海のキプロスとアラビア半島のイエメン)を経由したけれど、ロシア語だけでなされる機内放送を私はキャッチできず、いったいどこに着陸したのかを知ったのは、それぞれの空港に到着してからのことでした。

成田ーモスクワ間と違い、モスクワーナイロビ間の機種は古いロシア製で、着陸のたびに空席の背もたれがばたばたと前に倒れ、離陸時に今度はばたばたと大きな音をたてて元にもどったのは可笑しかった。

あの成田からナイロビまでの往復、それが私の体感したことのある唯一のロシアです。どうやら貧しく、そしてモスクワの空港から見た大洋のような茫洋としてなんとも掴みようがない。

祖国とはなんぞや

さて、改めて奈倉有里さんの本『夕暮れに夜明けの歌を』です。

この本を読んで、あらためてロシアの人たちにとっての「祖国」を理解しない限り、ウクライナ戦争も理解できないのだろうと思いました。いや、ロシアの人たちに限らない。「祖国」という言葉を自分のものとして使いこなす人たちのことを理解しない限り、世界の多くの紛争は理解しがたい。

そして、私自身はこの「祖国」という単語を、きちんと消化し自分の体内に取り込めた経験がないのです。日本の東京で1960年代に生まれた私は、けして日本社会の中の少数者ではなかったわけで、祖国など必要なかったのです。ニッポン愛国者が嫌悪する戦後民主主義教育を受けてぬくぬくと多数者として生きてきたし、今だってそう。そういう者にとっていちいち「祖国」など必要はなかったのです。

私の近くには存在しない(あるいは私が気がついていない?)のだけれど、どうやら21世紀も四半期を過ぎようとしている日本社会の多数派の中に、この「祖国」という言葉に親和性を持つ人たちが多くいる。少し前に暴漢に撃たれて死んだ前首相も、おそらく「祖国」という言葉に実感として身に着けていた人だったようだ(あるいは、それは単にファッションであったかもしれない疑いも私にはあるのだけれど、でもそのことは今は触れない)。

今月末(2022年9月)に予定されている前首相の死を悼む国葬をめぐっては、その賛否でいくつかの論争がある。目についたのは、国葬にかかる経費16~17億円について、それを税金の「無駄遣い」とする反対派の論と、さらにはそれに便乗したかのような「国葬費がもったいないなら、外国人に支給されている生活保護費のほうがもっともったいない」というキャンペーン(こちらは国葬賛成派?)がインターネット内でここ数日飛び交っています。

ちなみに「野田政権の時に自民党の片山さつき議員が参議院予算委員会で、生活保護は1,200億円弱外国人に支給されていると発言」(出所 厚生労働省平成29年11月10日 加藤大臣会見概要 (mhlw.go.jp))があったそうです。このインターネット掲載時の厚生労働大臣の回答によれば、日本国籍者以外への生活保護は日本政府の人道的措置としてなされている、さらにその総額が明確に計算されたことはこれまでない、とのことです。たとえば世帯への保護費支給となれば、その世帯家族の国籍はさまざまである場合もあって、きちんと積算するのは簡単ではない。

一応、日本政府の発行するパスポートを持っている身としては、日本に住む外国籍者にも生活保護という福祉を実践している日本政府は素敵です。その金額もかなりの規模になるのかもしれませんけれど、1200億円として一機約120億円というオスプレイ10台分。まぁ、その程度か、という感じもします。(だからね、16~17億円という金額を問題にして国葬に反対するのは少々論拠が弱いという気も私はしています。いくらだろうと、変なものは変なのです。)国防という観点から考えても、もしかしたら外国籍者への社会保障の充実は、オスプレイなどの軍事兵器よりもよっぽど日本国家の安全保障に寄与している、という可能性だってある。

と少々脱線しました。つまりね、とにかく日本国を祖国と強く意識して、その政府の税金を余所者に使うのはおかしい、と考えている人たちがかなりの数(有権者の多数派かも)いるのです。

そんな人たちにとっては、おそらくロシアのウクライナ侵攻は、私なんかよりもよりずっと理解しやすい(共感しやすい)できごとなんじゃないだろうか? それとも、ウクライナを「祖国」とする人たちへの共感にもつながっているから、ロシアもウクライナもどっちもがんばれーになるのかな。

だって祖国愛を実感できる人たちにとって祖国は強くなければならないのです。領土を守り、あるいは侵略された領土を回復し、同胞の権利を守る。それが祖国なのですから。

(中国太平洋戦争時に、従軍慰安婦だった韓国の老女が「国が弱かったから私たちのような存在が生まれた。だから自国には強い国になってほしい」と語ったと書いてあったのは辺見庸さんの著作のどれかでした。彼女に「それは違うんじゃないかなぁ」と伝える術を、持ちたいものなのですよ。)

では祖国とは自然発生する感情なのか? いえいえ、絶対にそんなことはありません。生まれ育った場所を愛しむ郷土愛と、国家と自分とを同調させる祖国愛とは、似て非なるものだと私は思う。

『夕暮れに夜明けの歌を』の中にも、ソ連崩壊後にロシア社会の中での祖国という言葉が政府によって徐々に復活する様子が、ていねいに描かれています。しかもそれは、ソ連邦崩壊後のたった数十年に起こっていることです。ロシア帝国時代から続く数百年の幻想を背景として、祖国という言葉が力を持つのは、学校教育などを通した教育や、軍事パレードなどの催しをとおしてのキャンペーンの成果なのです。数百年どころか数千年の(幻の)歴史を語れる極東の島国であれば、祖国の誘惑はますます強く作用するのでしょう。

そして、祖国という単語にポジティブな意味を見出せない私にとっては、つまりロシアはいまでもなんかよくわからない存在です。日本社会で祖国という言葉にポジティブな意味を見出している人たちが私には理解できない存在であるのと、同じように。

祖国の魅力が理解できなくても、大ロシアの復活を目指すプーチンを支持する人たちがロシア社会には確実に多いことは実感できます。だって日本でだって前首相や現政権は、選挙で支持され続けていますもの。祖国はどうやら票になるみたい。民主主義、なかなかむずかしいやね。

とにかく、ウクライナ戦争によって、ロシアへの反感が強まっています。けれど日本社会にもウクライナに侵攻するロシア的祖国愛に同調できる人たちはたくさん存在するはずです。さらには、ウクライナ的祖国防衛での「祖国」だって、実はかなりなんだか怪しい。

どっちにしてもはっきりしているのは、祖国のために、今日も殺し殺される人たちがいる。あるいは、祖国の言葉のもとに他者との共存への試みが敵視される。祖国?バカバカしいったらありゃしない。

祖国が出てきたら、疑え!!それが20世紀後半から半世紀ちょい生きていた私の現在の立ち位置です。

追記

さて、良き本に出会うと、さてこれを誰に回そうかと考えます。熟考の末、この『夕暮れに夜明けの歌を』は今春高校を卒業して韓国の大学への進学を目指して韓国で語学勉強中の姪っ子に送ることにしました。「勉強するとはこういうことさ」という偉そうなメッセージを添えました。名選手イコール名コーチ名監督ではないのですから、よいのです。

さらに著者の奈倉有里さん。この方のお仕事は信頼できます。それで手元にやってきたのが『亜鉛の少年たち アフガン帰還兵の証言(増補版)』です。著者は『戦争は女の顔をしていない』や『ボタン穴から見た戦争ー白ロシアの子供たちの証言』を書いているスヴェトラーナアレクシエーヴィッチで、翻訳が奈倉さんです。

読んでいて驚きはありません。いつも通り、相変わらずの、戦場での命の無駄遣いがこれでもか!というように並んでいます。こういう本をそのまま教科書にすればいいのに。そうすれば、少しは「祖国」感も変わってくるんじゃないのか。

「そんなことをしたら、祖国愛で押してくる隣国に侵略されてしまうのです。祖国愛には祖国愛で立ち向かうしかないのです。それが世界の現実です」

本当にそうなの??

コメント、いただけたらとても嬉しいです